专题专辑

“河流生态缓冲带保护与修复”专题

为落实以水生态为目标导向的河流生态缓冲带保护修复工作,国家在相关的政策文件中提出了明确的要求。2008年,修订后的《中华人民共和国水污染防治法》[7]明确指出,地方人民政府应当根据流域生态环境功能需要,因地制宜建设沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程。2015年,国务院印发的《水污染防治行动计划》(水十条)[8]提出保护水和湿地生态系统,应禁止侵占自然湿地等水源涵养空间,开展湿地保护与修复,加大退耕还林、还草、还湿力度,加强滨河(湖)带生态建设,在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。2020年,生态环境部印发《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》,将“河湖缓冲带修复长度”纳入规划目标指标体系。因此,开展河流生态缓冲带构建和修复是落实系列政策文件的具体举措,对于提升水环境容量与恢复水生态系统完整性具有重要意义。

为此,《环境工程学报》编辑部邀请中国环境科学院流域水环境污染综合治理研究中心共同组织了“河流生态缓冲带保护与修复”专题。本专题围绕河流生态缓冲带的研究进展、截留效率、划定方法、应用实践等多方面选题,由8篇文章组成,旨在为在全国范围内开展河流生态缓冲带的保护及修复工作提供参考。

Anammox+生物脱氮工艺与应用专题

自20世纪90年代厌氧氨氧化 (anammox) 机制被发现以来,国内外学界和工程界围绕anammox开展了诸多研究并推进其工程应用。相比传统生物脱氮工艺,anammox的低碳节能优势明显,已促使研究者将其应用于各类含氮污废水的处理。面对不同的需求,国内外研究者将anammox与其他氮循环、碳循环、磷循环、硫循环、铁循环等过程进行组合,产生了诸多Anammox+工艺,从而实现以anammox为中心的多过程协同污染物治理和资源能源回收。为更好地总结梳理该领域的最新成果,《环境工程学报》编辑部邀请国内学界的陈荣教授、张亮教授和工程界的曹效鑫正高级工程师组织了“Anammox+生物脱氮工艺与应用”专题,以期为本领域的研究者、企业技术人员提供参考。专题序言《Anammox+脱氮工艺的研究现状和展望》梳理和总结了Anammox+脱氮工艺的类型和组合工艺进展,并对Anammox+工艺在工程应用中存在的问题和挑战进行了讨论。

“无废城市”建设专题

2018 年以来,生态环境部会同相关部门,指导深圳等“11+5”个城市扎实推进“无废城市”建设试点工作,取得预期成效,为在全国范围内深入开展“无废城市”建设积累了经验,探索了路径。“十四五”时期,“无废城市”建设作为深入打好污染防治攻坚战的重要组成部分,将在全国 100 个左右城市开展,并在浙江等地探索省级“无废城市”建设,在全面落实《固体废物污染环境防治法》、推动治理固体废物污染的同时,还承载着统筹水、气、土污染治理、减污降碳协同增效、助力城市绿色低碳发展等新的重要使命。为此,《环境工程学报》编辑部邀请生态环境部固体废物与化学品管理技术中心共同组织了“无废城市”建设专题。该专题主要包括“无废指数”构建方法研究、“无废城市”社区参与程度及影响因素分析、工业固体废物管理新思路新策略、固体废物分类体系构建原则、方法与框架等,以期为“十四五”时期在全国范围高质量推进“无废城市”建设提供参考。

面向减污降碳协同增效的污水处理系统运行管理研究与实践专题

为深入探讨污水处理行业的节能降耗减碳问题,编辑部特邀请清华大学环境学院王凯军教授、中国科学院生态环境研究中心魏源送研究员和清华大学环境学院王启镔高级工程师为专题学术编辑,组织“面向减污降碳协同增效的污水处理系统运行管理研究与实践专题”,从2023年第3期开始陆续刊登,以期为污水处理行业落实减污降碳协同增效提供参考。

重金属污染土壤修复新技术与新思路专题

土壤中的重金属污染具有隐蔽性、滞后性、形态多样性、累积性等特点,仅靠土壤自净能力很难被消除,因此必须人为采取物理、化学、生物等一系列有效治理方法,才能使被污染土壤得以彻底修复。多年来,国内外学者对土壤重金属污染治理进行了多方面的基础理论研究,如何经济而有效地治理重金属污染土壤,一直是国内外研究的重要课题。本刊编辑部特邀请贵州大学副校长吴攀教授和南京大学环境学院钟寰教授组织“重金属污染土壤修复新技术与新思路专题”,报道重金属污染土壤修复方面的最新研究成果,在探讨修复方法的新发展的同时,研究多种修复技术的耦合作用,并探索重金属污染土壤用地的管理新思路,以期为重金属污染土壤的修复治理提供参考。

废气生物处理技术应用专题

废气生物处理是通过微生物代谢作用将废气中的污染物转化为无害或低害类物质。该方法具有工艺简单、处理效果好、二次污染小、运行费用低等优势,已在国内外得到广泛应用。生物洗涤器、生物滴滤塔、生物过滤塔等废气生物处理装置已广泛应用于工业排放 VOCs、城市污水处理厂恶臭气体及其他废气处理工程中。为更好地研究并推广生物技术在废气处理领域的应用,《环境工程学报》特邀请杨春平、陈东之、王灿 3 位教授为特邀主编,结合“2021 废气生物净化与转化学术研讨会”(2021 年,舟山),组织了 “废气生物处理技术应用专题”(已刊登在2022年第4期)。本专题通过梳理废气生物处理技术的影响因素,结合特色案例,分析典型工艺的运行特点,重点展示了不同环境条件下生物处理技术的应用情况,以期为本领域的研究者、企业技术人员提供参考。

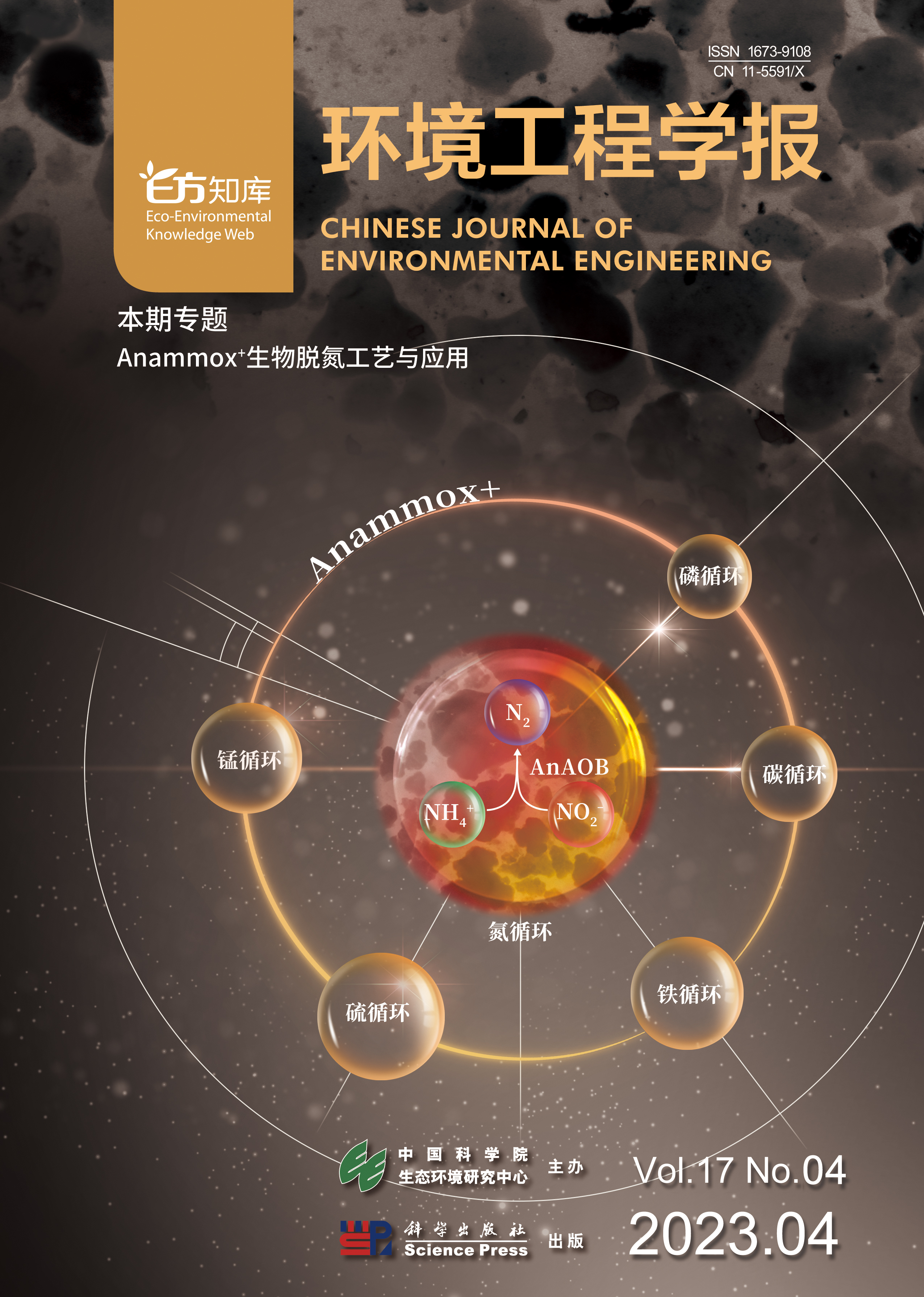

厌氧氨氧化生物脱氮理论与技术发展专题

厌氧氨氧化(anaerobic ammonia oxidation, anammox)是利用NO2-将NH4+氧化为氮气的自养生物脱氮工艺,较传统硝化-反硝化工艺具有需氧量低、无碳源需求、污泥产量少,以及可大幅度降低脱氮能耗、处理成本和温室效应气体排放等优点。为推动anammox工艺在含氮污水处理中的大规模工程应用和普及,应从理论上进一步阐明anammox菌的生理代谢特征、探讨相关微生物群落结构(生物膜和颗粒)和互利共生的调控机制,从技术上探索anammox菌高效持留、互利菌群种间高效协同等策略,提升相关工艺控制和运营技术,提高最大处理能力和抗环境冲击能力,从而开发适用于不同类型污水的快速启动、稳定高效运行的新技术。

为更好地梳理该领域的最新成果,《环境工程学报》编辑部特邀请李玉友、刘思彤、陈荣3位教授担任专题主编,推出厌氧氨氧化生物脱氮理论与技术发展专题,以期为助推进一步的机理研究和技术应用提供参考。该专题13篇文章分别刊登于我刊2022年第2、3期。

“水中污染物非均相分离与控制”专题

非均相微界面过程广泛存在于天然水化学、水污染形成及水质净化中。环境微界面是影响污 染物转移转化的最基本要素之一,污染物的非均相微界面作用过程也是认识和解决环境问题的重 要基础。深刻认识上述过程对于水体污染防治、水中污染物净化、水生态系统健康具有重要意义。 环境微界面过程往往涉及水中颗粒粒径极小的细微颗粒物,所发生的反应一般为非均相过 程,污染物的转移和转化也通常发生在界面间。在现代环境水质科学范畴内,水体颗粒物包括了 所有粒度大于 1 nm 的微粒实体,且广泛存在于天然水体、城市景观水体、城市污水、工业废 水、油气田采出液等各种体系。上述颗粒物大小不同、组成多样、成分复杂,属于典型的非均相介质。根据颗粒物特性、水质净化目标和应用场景需求等,国内 外发明发展了气浮-沉淀、磁加载混凝、超磁分离、加砂高速沉淀、膜分离等固液分离技术,开发 了实现上述过程的适配反应器和集成工艺。此外,对于油气田采出液等包含油、气、水、砂等复 杂非均相介质的非稳态体系,往往可通过构造适合气泡或油滴聚集、颗粒碰撞、砂粒沉降的反应 器,利用物理手段实现非均相介质的分离和去除。 基于上述认识,《环境工程学报》编辑部组织了“水中污染物非均相分离与控制”专题,邀请 国内在该领域有长期研究、技术开发和工程实践经历的研究团队撰稿,从不同角度较系统地介绍 了相关研究和工程应用成果,以期为该领域技术创新、行业进步提供参考。

西北地区污(废)水处理技术及工程实践成果

水资源短缺、环境污染严重和生态环境脆弱等自然特征和相对落后的经济水平决定了西北地区环境及市政工程实践具有不同于其他地区的特性。广大工程技术人员总结和传承西北地区环境与市政工程的实践经验,为未来的工程实施提出指导性意见,并为我国西北地区水资源可持续发展和环境质量稳固提升奠定基础。

《环境工程学报》首批 “西北地区污(废)水处理工程实践经验总结”专栏,征集到来自上海市政设计研究院第十市政设计院、中国市政工程西北设计院、陕西省城乡规划设计院、宁夏银川市规划建筑设计研究院有限公司、西安水务集团公司、西安市市政设计院、安康市市政园林处等单位数十名工程师整理的十余篇稿件,展示新疆、宁夏、青海、陕西等西北不同省区重大、重要及具有独特特征的污废水处理工程案例,以飨读者。

“一带一路”水安全挑战与对策专题

清洁的水资源和完善的环境基础设施,深刻影响全人类的生存与发展。当前,如何帮助发展中国 家在水与环境领域开展全方位的能力建设,解决经济社会发展过程中面临的水资源危机与环境治理瓶颈, 既是联合国 2030 年可持续发展目标的核心内容,也是构建人类命运共同体的重要路径。具体地,各发展中 国家所处的经济发展阶段、及其在水安全保障与环境治理技术与管理能力等方面存在不同程度的差异,使 得他们在落实联合国可持续发展目标时频受挑战。为使广大读者了解当前发展中国家的水安全问题和应对 策略,《环境工程学报》编辑部策划组织了“一带一路水安全挑战与对策”专题。该专题围绕斯里兰卡、伊 朗、孟加拉、缅甸、肯尼亚等“一带一路”沿线典型发展中国家的水安全保障需求,以中国科学院-发展中国 家科学院水与环境卓越中心自 2013 年成立至今在水科技国际合作方面的实践和思考为线索,分析和总结“一 带一路”沿线发展中国家在提升水质安全保障、实现水资源永续利用过程中遇到的核心难点问题,探讨解决 问题的关键对策和系列方案,以期为深化“一带一路”倡议下水科技合作提供参考。本专题由 6 篇文章组成, 并特邀中国科学院-发展中国家科学院水与环境卓越中心团队骨干共同撰文,阐述了全球新格局下我国开展 水科技国际合作的背景、模式与未来方向 (代序言),以飨读者

- 首页

- 上一页

- 1

- 2

- 下一页

- 末页

- 共: 2 页

- 跳转

- Go